La gesta de los Niños Héroes: mito, historia y datos poco conocidos

El 13 de septiembre de 1847 quedó marcado en la memoria de México por la defensa del Castillo de Chapultepec.

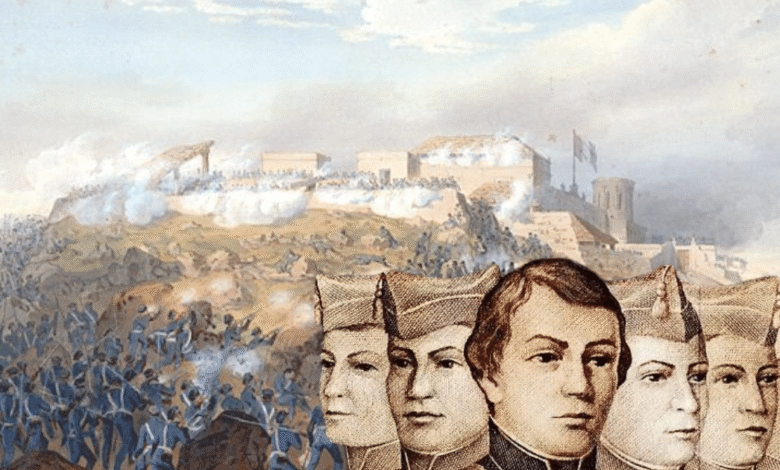

Los Niños Héroes son, en la memoria colectiva mexicana, seis cadetes que murieron defendiendo el Castillo de Chapultepec durante la batalla decisiva del 13 de septiembre de 1847, en el marco de la guerra entre México y Estados Unidos. Esa resistencia, y la narración heroica que la acompaña, transformaron la fecha en un día de conmemoración nacional.

La gesta en breve

La defensa de Chapultepec —posición estratégica que protegía el acceso a la Ciudad de México— se desarrolló entre el 12 y 13 de septiembre de 1847. Las fuerzas mexicanas, muy inferiores en número y artillería frente al ejército dirigido por el general Winfield Scott, opusieron una defensa feroz; entre los combatientes se contaron cadetes del Colegio Militar, el cual se ubicaba en el que hoy se le conoce como el “Castillo de Chapultepec”, los cadetes del colegio, en los relatos oficiales y populares, optaron por permanecer en el castillo pese a la orden de retirada y rendición del General José Mariano Monterde, quien fuera Director del Colegió Militar en la Batalla de Chapultepec.

La caída de Chapultepec facilitó la toma de la capital por las tropas estadounidenses.

Quiénes fueron (los nombres que se recuerdan)

Tradicionalmente se enlistan seis nombres como los Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Sus edades suelen colocarse entre los 12 y 19 años; por ejemplo, Juan de la Barrera tenía 19 años (el mayor, quien ya ostentaba el grado de Teniente), y Francisco Márquez (cadete) figura como el más joven, con aproximadamente 12 o 13 años en algunos registros. Estas identidades y edades aparecen en las compilaciones biográficas y fichas del Colegio Militar.

Datos clave y poco conocidos (lo que no siempre se cuenta)

No fueron los únicos cadetes en Chapultepec.

Las fuentes contemporáneas y la historiografía indican que hubo decenas (varias fuentes mencionan cifras como 40 cadetes hechos prisioneros y hasta 200 cadetes presentes en distintos momentos) y supervivientes que contaron la batalla; algunos de ellos —como Ramón Rodríguez Arangoity— participaron después en la memoria material del hecho (diseñó el cenotafio de 1881). El relato de “seis mártires” se fue perfilando con el tiempo como símbolo nacional.

La célebre imagen de Juan Escutia envuelto en la bandera —¿leyenda o informe?

La escena del cadete que se envuelve en la bandera y se lanza desde el castillo es la más icónica, pero los historiadores modernos advierten que esa versión forma parte de la “lore” nacional y fue reforzada por relatos posteriores, monumentos y pinturas. Estudios y notas críticas señalan que algunos detalles pudieron mezclarse con actos de otros combatientes —por ejemplo, con la figura del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, quien también aparece en la tradición como un defensor que no quiso que el estandarte cayera— y que la evidencia directa del salto de Escutia es escasa. En suma: la escena es central en la mitología patriótica, sin embargo eso no demerita en ningún sentido el acto heroico que fue realizado por los valientes hombres que dieron su vida por su País en aquella histórica batalla, resaltando que el cuidado al lábaro patrio forma parte de la identidad militar y autonomía de México, razón por la cual todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos y saber que un cadete prefirió dar su vida por la identidad de todo un país.

Las exhumaciones de 1947 y la construcción de la memoria oficial

En 1947, con motivo del centenario, se realizaron excavaciones en Chapultepec que produjeron el hallazgo de restos atribuidos a los cadetes. Esos huesos, identificados en el marco de un proceso con presión política y simbólica, fueron presentados como los de los Niños Héroes y finalmente depositados en urnas que hoy forman parte del conjunto conmemorativo.

Monumentos, símbolos y diplomacia

La memoria pública se plasmó en varios hitos materiales: un cenotafio de 1881 (obra de excombatientes/arquitectos como Ramón Rodríguez Arangoity), y el Altar a la Patria o Monumento a los Niños Héroes —hemiciclo de seis columnas en mármol de Carrara— obra del arquitecto Enrique Aragón Echegaray y del escultor Ernesto Tamariz, inaugurado en 1952. En 1947, el presidente estadounidense Harry S. Truman rindió homenaje ante el cenotafio, un gesto que se interpretó como símbolo de reconciliación hemisférica tras la Segunda Guerra Mundial. Estas piezas contribuyeron a consolidar la versión pública y escolarizada del episodio.

Del heroísmo a la política de conmemoración

La consolidación del relato fue gradual y conectada con momentos políticos concretos: durante el Porfiriato y, sobre todo, en las conmemoraciones nacionales del siglo XX, la historia de los Niños Héroes se instrumentalizó para construir una narrativa de identidad, civismo y sacrificio que tuvo tanto resonancia patriótica como utilidad política.

Por qué sigue importando (y cómo leer la historia hoy)

La historia de los Niños Héroes combina hechos militares, pérdida territorial y una poderosa construcción simbólica: la defensa de Chapultepec representa, para muchos mexicanos, la dignidad frente a la derrota.

Al mismo tiempo, los historiadores piden distinguir entre lo documentado y lo legendario: reconocer la valentía sin renunciar a la crítica documental permite entender mejor cómo se forman los mitos nacionales y por qué ciertos relatos sobreviven o cambian según las necesidades políticas y culturales del país.